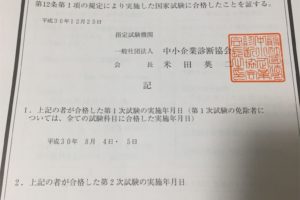

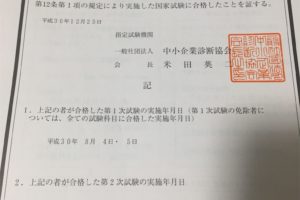

2017年8月4日と5日に中小企業診断士1次試験を受けてきました!

今年受験された方、2日間の長丁場、本当にお疲れ様でした。

めっちゃ疲れましたね。。

中小企業診断士試験終了。お疲れ様でした。40代50代のおじさまが多いのかなと思いきや、結構若い人多くて嬉しかったな。とは言え平成生まれはマイノリティか。

— くう太 (@ScentofA_blog) 2017年8月6日

ようやく長く苦しい試験勉強が一段落したので久々にブログ書きます。

今日は中小企業診断士についての記事です。今年1次試験を初めて受験してきたので、当日の雰囲気や注意点についてまとめたいと思います。勉強方法とか教材について指南した記事は結構見掛けるけど、当日のレポートはあんまりネットに無いようなので、この記事が来年度以降に受験する方の参考になれば幸いです。

Contents

中小企業診断士とは

「中小企業診断士?なにそれ?」という方向けに少しだけ紹介を。

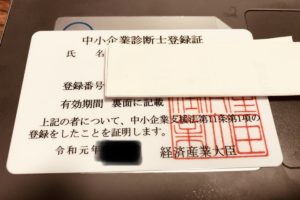

中小企業診断士とは「経営コンサルタントの国家資格」であり、中小企業の経営状態を診断・分析し、経営者に適切な助言を行える人材を経済産業大臣が認定する制度です。「中小企業のお医者さん」とも呼ばれていて、社会的なニーズも非常に高い資格となっています。ビジネスパーソンを中心に人気の高い資格になっており、日経の資格ランキングでは1位に輝いたことも。

皆さんは、今年初めの日本経済新聞に掲載された、「新たに取得したい資格ランキング」をご覧になっただろうか? ビジネスパーソンを対象としたこのランキング、その栄えある一位はTOEICでも簿記検定でもなく、前年の6位から大きくランクアップした「中小企業診断士」であった。

実は人気資格なんですね。職場とかでもあまり知っている人はいませんが…。

中小企業診断士を取得するメリット3つ

では、なぜこんなにも中小企業診断士は人気がある資格なのでしょう。そのメリットについて資格スクールTACのホームページを見るとこんな内容が紹介されていました。

- 経営資源を横断的に見る力が身に着く

- ロジカルシンキングで問題解決力や説得力を強化できる

- 資格取得を通じてネットワークが広がる

確かに学習範囲は法律や情報システム、経済学など非常に幅広く、試験勉強を通して、ビジネスの一連の流れや経営資源の動きについて習得できる内容になっています。

メリットについてはこちらの記事で詳しくまとめています。

1次試験に臨むまでの僕の戦略と学習状況

かつてこちらの記事で戦略についてまとめていました。

基本的には独学のスタイルを貫いていて、ざっくりと1次試験の勉強法を紹介すると以下の通りです。

- ネット配信のビデオ講座(通勤講座)で各単元の内容をざっくり理解

- スピード問題集を2~3周

- スピードテキストで知識の補充と暗記

- 過去問を解く

- これらを繰り返す

これが中小企業診断士1次試験対策の王道スタイルじゃないかな、と僕は思います。最初に過去問からやるべし!って人もいますが、僕は苦手ですね。過去問解くと壁の高さと点数の取れなさに挫折してしまうので。スピードテキスト/問題集はこちら。

試験結果についてはこの後報告しますが、結論から言うと、この勉強法で1次試験は独学で十分太刀打ちできました。テキストを読むだけだと「暗記」できても「理解」ができないので通勤講座 ![]() は受講して良かったです。

は受講して良かったです。

そして1次試験直前の学習状況ですが、進捗具合を1~5の5段階で表すと

- 企業経営理論: 3(五分五分くらい)

- 運営管理:4(やや自信あり)

- 経済学:1(全く自信なし)

- 財務・会計:1(全く自信なし)

- 経営情報システム:5(自信あり)

- 経営法務:3(五分五分くらい)

- 中小企業経営・政策:3(五分五分くらい)

経営情報システム以外は、過去問を解いても合格点取れたり取れなかったり(45~65点)で、正直受けてみないとなんとも・・・。って感じでした。

試験結果

それでは気になる試験結果の発表です!

- 企業経営理論: 47

- 運営管理:46

- 経済学:60 (合格)

- 財務・会計:24

- 経営情報システム:72 (合格)

- 経営法務:64 (合格)

- 中小企業経営・政策:64 (合格)

なんと7科目中4科目で科目合格することができました。中小企業診断士試験では、科目合格した科目は翌年の試験で免除することができるので、来年は3科目合格すればOKです。特に2次試験で必要になる3科目を残して、残りの暗記系科目を今年に合格できたので良かったかなと思います。

それではここからは1次試験当日の雰囲気や持ち物、直前対策についてまとめてみたいと思います。

1次試験当日の時間割や雰囲気

1次試験当日のタイムテーブルはこんな感じ。

1日目

10:00-11:00 経済学(60分)

11:30-12:30 財務・会計(60分)

13:30-15:00 企業経営理論(90分)

15:30-17:00 運営管理(90分)

2日目

10:00-11:00 経営法務

11:30-12:30 経営情報システム

13:30-15:00 中小企業経営・政策

朝の開始時刻は10時から。比較的ゆっくりですが、説明や問題用紙の配布があるので余裕を持って9:30には着席していた方が良いです。僕は余裕を持って開場時刻の9:00には着くようにしました。会場によると思いますが、僕の会場では開場時刻よりも少し早めに開いていたみたいで、既に会場入りしている人が何人かいました。

試験会場の写真撮影は禁止ということだったので、外観だけ撮ってきました。

どきどき。

周囲の受験者層ですが、98%は男性です。自分も含めおっさんしかいません(笑)

僕の受験した部屋は40人くらいの教室でしたが、女性はゼロでした。年齢層別では意外と30代中盤くらいがボリュームゾーンのように感じられました。40代~50代の方が多く目指す資格と聞いていたので、ここは驚きでしたね。

試験会場の雰囲気自体はセンター試験やTOEICと似ています。1年に1度の試験だからと特別ピリピリした感じはありません。休憩時間中もほぼ全員がテキストを見直していました。そしてスピードテキスト率が8割くらいでした。

昼食時間は両日とも1時間。各教科のインターバルは30分となっています。結構長いなーと思っていましたが、10分前には説明と問題用紙の配布があるので、実際の休憩時間はかなり短いです。気を付けましょう。

びっくりしたのが、途中退出率の高さ。各科目、試験開始30分経過後から自由に退出が可能です。30分になった途端、2~3人が一斉に立ってマークシートを提出して出ていく姿を見るとなぜか焦ります。まじかよ、こっちはまだ半分も解き終わってないのに、、って。

でも冷静に考えると、早くできて完璧だから退出するってよりも、この科目は受かるつもりなくてとりあえず受験してるだけで、さっさと終わらせて次の科目の見直しに徹する、って人が多いのかな。試験が終わってから、そういう戦略もありか~と思いました。ちなみに僕が早めに退出できたのは得意の情報システムと、ラスト科目で体力を使い果たした中小企業経営だけでした。

1次試験への持ち物

1次試験に持っていったものの紹介をしておきます。

・受験票

⇒照明写真が要るので注意しましょう。上下をセロハンテープで留めるという謎の指定付き。ホテルで借りました。

・鉛筆

⇒シャーペンも可ですが、マークシートはやっぱり鉛筆の方が早くマークできます

・消しゴム

⇒綺麗なやつを持っていきましょう

・飲みもの

⇒中小企業診断士試験では試験中の給水はOKとなっています。ペットボトルを足元に置いて水分補給しながら受験しましょう。

・昼食

⇒コンビニでおにぎりとサンドイッチを買っていきました。

・おやつ

⇒休憩時間中の糖分やカロリー補給は重要です。僕はチョコとゼリー飲料を補給しました。

1次試験直前対策について

前日の直前対策ですが、正直何をやるか自分も迷いました。僕は地方から泊りがけで会場に移動したので、全てのテキストを持っていくこともできず、何をチョイスするか非常に悩みました。

結局、最後はポイントだけ確認できたらいいかなということで、こちらを購入。

コンパクトにまとまっていたのでオススメです!

その他注意点

僕は久々の都会にテンションが上がって、1日目が終わった後の夕食に油モノを沢山食べてお腹を壊してしまったので気を付けましょう。

ただでさえ2日間の長丁場で相当体力を消耗してしまいます。体調管理は万全にしたうえで試験に臨みましょう。

まとめ

ということで、1次試験のレポートでした。2年計画の1年目としてはまずまずの結果でしたが、気を抜かずに来年に向けて勉強を進めていきたいと思います。特に真の関門は2次試験だと言われています。残りの1次対策と2次試験対策に本腰を入れてまた1年間取り組みたいと思います。来年の試験を受ける皆さま、頑張りましょう!